拿下百万设计大奖的“救命神器”,背后竟是基层民警的业余发明?

设计,从来不是炫酷的外观,也不是复杂的参数。

真正的设计,是发现问题、解决问题,是把痛点一点点消除,是满足人们的需求。

一个好的设计师,不一定是科班出身,而是哪怕用最笨拙的方式,也能找到最实用答案的人。

潍坊市基层民警王立成,就是这样一个“门外汉”。

他不懂设计软件,不会建模,却因为一次次直面溺水悲剧,萌生了一个执念:能不能造出一件人人都能随身携带的救生装备?

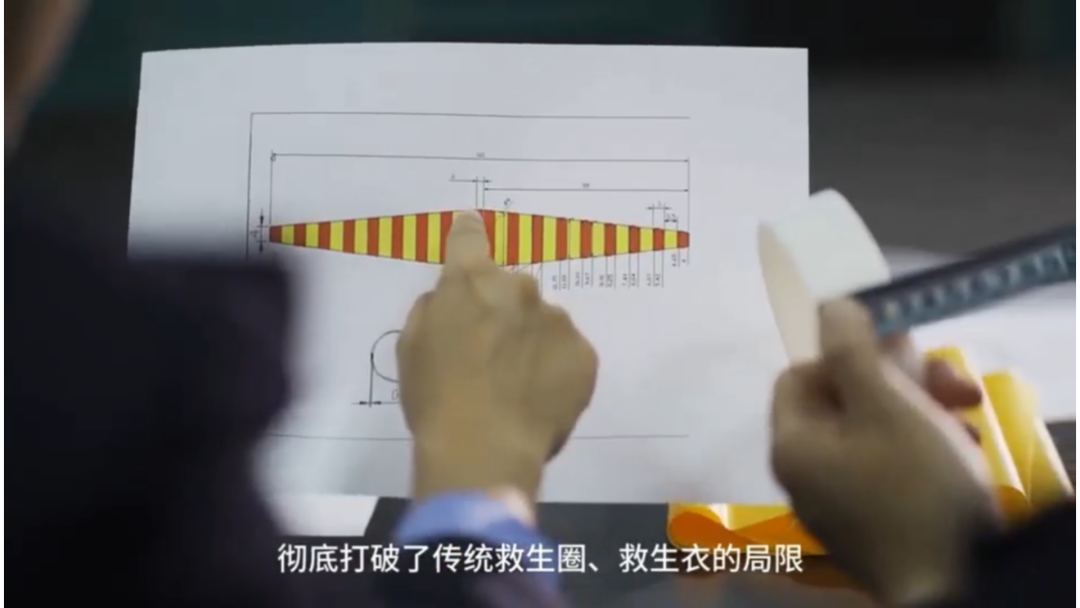

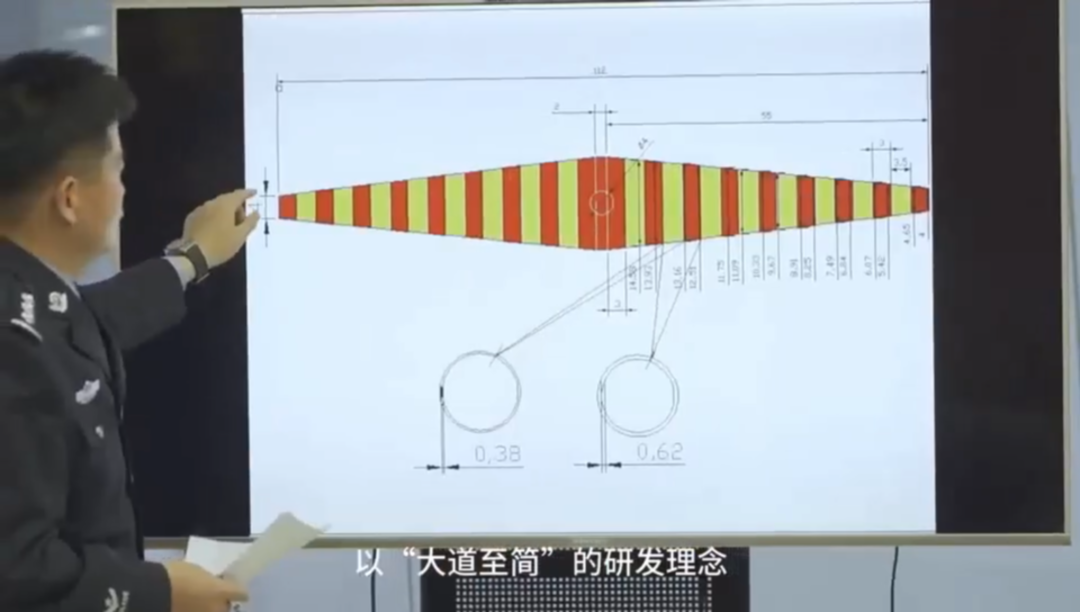

一千多个日夜,他把书桌变成实验室,把手绘图纸堆成小山,最终造出了“天舟勇士 1 號”,一款能在几秒钟自动充气的便携救生圈。

就是这件看似“土办法”的发明,让他从全球七千多件作品中脱颖而出,拿下百万大奖。

王立成成为金芦苇奖自 2019 年设立以来,首位获此殊荣的非设计科班出身的获奖者。

这个由非设计科班出身“设计师”研发的救生圈,凭什么能斩获百万奖金呢?至尊奖得主背后又有什么故事呢?设计癖有幸采访到了这位“门外汉”基层民警设计师。

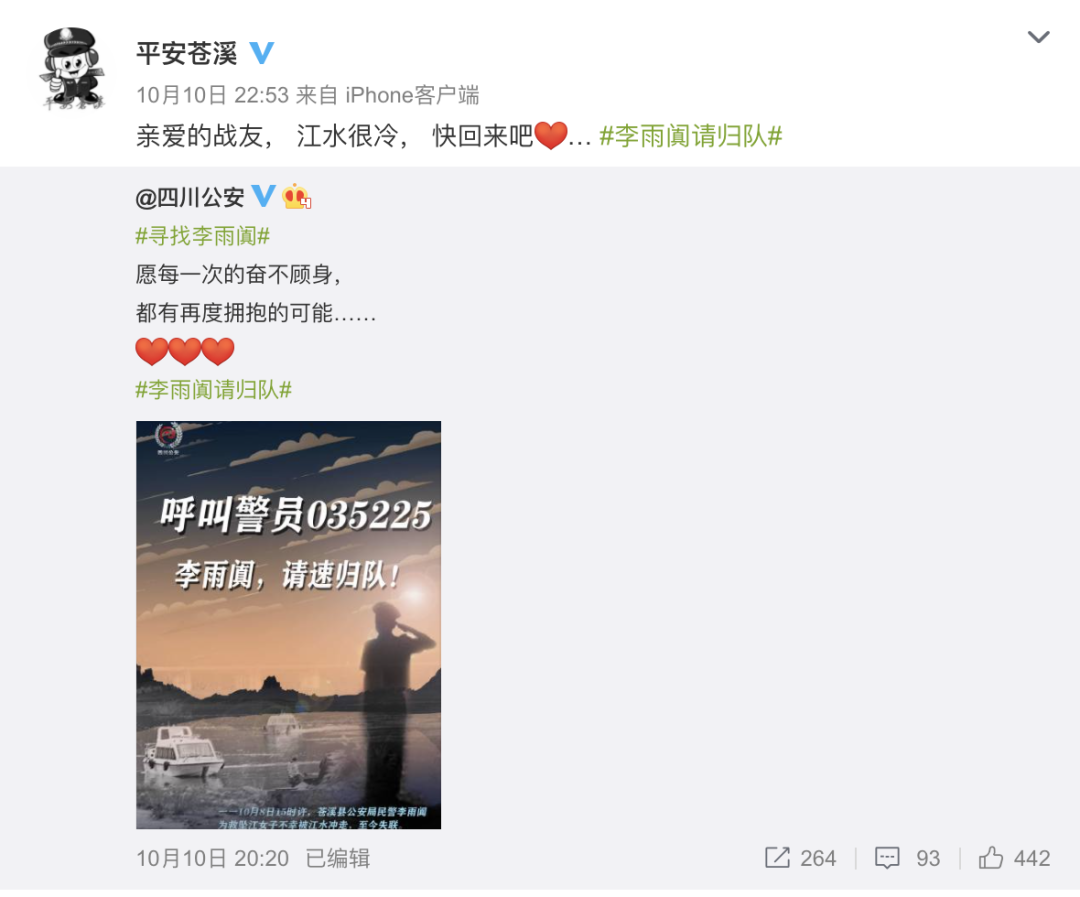

王立成作为基层民警,经常接触溺水警情,那些溺水者和施救者逝去的遗憾,早已沉甸甸地压在了他的心头。

他还经历过两次亲友险遭不测👉🏻:童年亲姐池塘落水,幸得村民相救;前几年好友驾车坠冰湖,不会游泳的好友在湖中挣扎,濒死时满是绝望,幸好被同行的伙伴救起。

每次在网上看见见义勇为勇士牺牲的噩耗,王立成都会忍不住落泪。

无论是溺水者的无助殒命,还是救人者的舍身成仁,他感受到的都是剜心的痛。

这份双重的沉重,催生出了他 “想保护这个群体,希望他们在救人的同时,也能保护好自己,希望他们永远有一个幸福完整的家,希望他们永远活在我们身边,继续守护着更多人” 的念头。

而真正让他下定决心,研发可以随身携带的救生装备的起因,是一次刻骨铭心的出警经历。

一名精神障碍患者发病后,一手持刀,一手持斧,把整栋单元楼邻居的门砍得木屑飞溅。

王立成和同事依法强制送医时,对方挥舞着凶器持续扑砍,寒光擦着胳膊掠过。

那种肾上腺素飙升、直面死亡的窒息感,让他终生难忘。

那个瞬间,他想起了 2015 年国庆节休假期间,他用树枝救了一对母女的事,如果当时没有树枝,或是他不会游泳的话,那种感觉是不是也和现在一样?

他突然懂了见义勇为者决意下水前的心境👉🏻:脑子里全是“我会不会死?”的叩问。

这份切肤的恐惧,让他迫切想造一件装备,既能让救人者少受死亡威胁,也能让溺水者多一种自救的可能。

经过调研,王立成把目光投向了救生圈。

市面上的救生圈重量至少 2.5 公斤,不方便携带;手动充气需 20 秒以上才能使用;高压气瓶款则存在爆炸风险且无法重复使用。

为此,王立成想造一款更轻、充气更快、更安全、更易携带的救生圈。

聊到救生圈的研发过程,王立成说,自己在设计领域完完全全是个门外汉,所以走了很多弯路,但是他没有丝毫抱怨,反而还说,这些是成长的必经之路。

2022 年他踏上研发的道路,不会使用电脑制作 CAD 平面图,更不会三维建模,只能靠手绘,从零开始学画图,三年下来手绘了几千张大大小小的图👇🏻:

最初的日子,他把家里的书桌变成了实验室。

塑料、钢丝、软管、各种涂层布、塑料布、胶水、弹簧、绑带、哨子、破窗器……

都是自掏腰包买的,一种一种地试验,这些制作材料装了满满十几箱。

很多市面能直接买到的材料,都不符合要求,为了找到既轻便又耐用的材料,他利用业余时间跑了十几家塑料厂,七八家弹簧厂、四五家机械加工厂。

甚至为了使产品部件更适配,也拜访了三家 3D 打印店,试图用 3D 技术打印出来合适的产品部件,仅在 3D 打印产品这一项上就花了一万多元。

充气技术,是整个研发中最难啃的硬骨头。如何实现快速便捷地充气?他没有任何现成技术可以借鉴,几乎是从零起步。

王立成说,优秀传统文化经典给了他不少启发,“大道至简、反者道之动、橐龠等概念,都曾点亮过我的思路。”

为啃下这块硬骨头,他把所有业余时间都投入其中。

专业书籍翻得卷边,笔记密密麻麻记了好几本。

他还辗转联系到二三十位业内专家,常常深夜在线请教,逐字逐句地抠技术细节。

在充气原理方面,他果断摒弃存在安全隐患,且无法重复使用的传统高压气瓶。

心里始终萦绕着“能不能让救生圈自己吸气”的疑问。

某天重温《道德经》“橐龠”(风箱)原理时,他突然豁然开朗👇🏻:

风箱通过拉伸产生气流,救生圈或许能借助骨架支撑拉伸形成负压。

循着这一思路,结合负压空气动力学原理反复打磨,他终于实现突破,无需气瓶,拉伸骨架即可触发自动吸气,难题终被攻克。

这个想法看似简单,试验起来却充满波折:骨架弹力不够、吸气路径堵塞、密封性能不达标……

他反复调整结构,一次次充气测试,光是自己记录的试验,就有四五千次。

最后终于首创了“主动吸气技术”,解决了传统救生圈依赖高压气瓶充气的难题,实现 3 至 7 秒快速充气。

成年人只需要双臂展开,拉开救生圈,就能完成充气,力气不足者,或者双臂还不能完全把它拉开的青少年,也可以踩住一端往上拉,也可以完成充气。

这个产品还创造性地集成了破窗和警示功能,将水上救援与车内应急场景结合,折叠后仅占座椅缝隙空间。

王立成研发救生圈,是彻头彻尾的从零起步,起初连自己都没把握成功,只凭着一份使命与兴趣,把业余时间全耗在家里敲敲打打。

可随着投入的精力越来越多,十几箱材料堆成山,3D 打印花费超万元,技术瓶颈也一次次横在眼前,质疑声渐渐冒了出来:

“这玩意儿真能实用?能推广开吗?”

“怕是做不出来,钱全打水漂了。”

但这些质疑并没有压垮他。

手机里收藏的几百个见义勇为视频,是他的“能量源”。

每次翻到勇士救人的身影,或是看到牺牲的噩耗,他都忍不住红了眼。

家人更成了最坚实的后盾,从没想过质疑,每次他卡在瓶颈想放弃时,都是家人的陪伴与鼓励,让他重整旗鼓。

这份藏在视频里的牵挂,与家人的暖意,成了他扛过质疑、咬牙坚持的底气。

王立成平时非常关注溺水救援事件,相关视频都会被他收藏,遇到挫折想要放弃的时候,会翻看自己的收藏的视频,每一次翻看后,要把救生圈设计出来的信念就更强一点。

他太希望能够尽自己的努力,来守护这个群体了。

这个信念鼓励他一次又一次地推翻重来,在样品上贴满了一张又一张写着 “再试一次” 的便签。

2025 年 6 月,王立成点开了金芦苇奖的征集公告,“想让大平台检验下装备水平,也希望更多人知道它。”

他没告诉太多人,默默整理好手稿、试验数据和成品照片,提交了申报材料,还给作品取名“天舟勇士 1 號”。

“天舟寓意承载希望,勇士是每个守护生命的普通人。”王立成说。

这届赛事的竞争堪称“神仙打架”,来自 54 个国家的 7545 件作品涵盖 AI、新能源等多个领域,海内外专家进行了两轮审慎评审。

王立成的作品,没有复杂的参数,没有炫酷的外观设计,只有 “3 至 7 秒充气”、“可重复使用”、“轻便易携” 的实用设计。

当王立成展示完 “天舟勇士 1 號”后,决赛现场的所有评委,都给予了热烈的掌声。

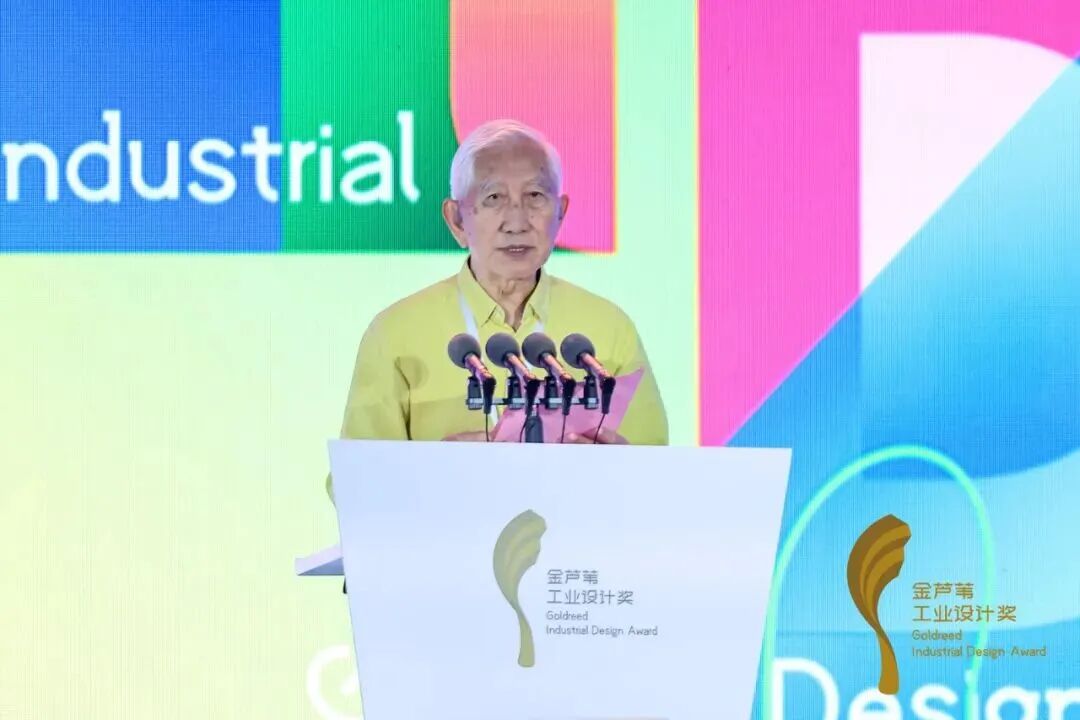

在答辩环节,王立成说,自己在设计领域是个小白,不懂设计,金芦苇奖中方主席柳冠中鼓励他说:“小伙子,你的想法就是最好的设计。”

是的,王立成的设计初心,源于他想要保护救人勇士、挽救溺水者生命的想法,这也是“天舟勇士 1 號”能够斩获百万奖金“至尊奖”的核心原因。

正如颁奖词所说的:“应急守护,生命至上。为应急装备立标杆,为每一次救援,筑牢一道‘守护生命’的防线!”

这款救生圈是技术创新、社会关怀与设计美学的完美融合。

不仅通过主动吸气技术,改写了救生设备的技术标准,更以基层民警的真实洞察和需求,诠释了工业设计 “以人为本” 的核心价值。

王立成设计的这款多功能便携式应急救生圈,已经通过大连质量检验检测研究院的专业权威认证,申请了六项国家发明专利,并提交了专利布局保护 PCT 国际申请。

“天舟勇士 1 號” 已在阜新市公安局和蓝天救援队开展推广运用。

此次获得金芦苇奖“至尊奖”后,王立成受到社会各界人士的关注。

他将带着这款救生圈走进校园,走进警营中去推广。

这款产品适用的场景非常多样,海警救助、部队泅渡、抗洪救灾、水上担架、游泳保障、户外防护、汽车坠水自救、车载示警等,推广落地的条件比较成熟。

当谈到对 “天舟勇士 1 號” 的未来展望时,王立成坦言 “希望能更大规模量产,能全警列装配备,全民私家车配备,走向国际市场”。

他希望救生圈和车载灭火器一样普及,这样就可以减少很多悲剧的发生。

王立成甚至还表示,如果有优秀的企业能够高质量生产,并进行大规模市场推广,他愿意无条件赠送所有专利和技术。

目前已经有很多企业联系他了,但目前还没有找到合适的合作方。

在这里,我们也希望能有优秀企业能够参与进来,跟王立成一起推广“天舟勇士 1 號”。

王立成的拳拳赤子之心,令人热泪盈眶。

2025 年金芦苇奖主办方为了促进产品落地,举办了一系列精品展,为优秀设计产品提供集中展示的窗口,加速设计成果向现实生产力的转化。

同时,金芦苇奖还组织举办了第六届金芦苇工业设计奖投融资对接会,从资源链接、政策赋能、合作深化三个维度发挥关键支撑作用,为成果市场化突破提供精准助力。

在资源精准匹配层面,对接会定向汇聚了18家投融资机构与产业链企业,为获奖产品搭建直接对话资本与产业端的桥梁,精准破解设计成果“融资难、找厂难”的落地痛点。

在政策落地赋能层面,对接会专门设置政策解读环节,邀请相关部门详细介绍了雄安新区相关政策,让获奖团队能清晰掌握资金奖励、人才引进、载体入驻等配套支持。

在合作长效推进层面,对接会不仅通过自由交流环节促成合作意向,更成为全周期服务的起点,组委会将为有意向的获奖团队提供完整流程支持。

王立成的故事告诉我们:设计不是少数人的专利。

它不是高高在上的概念,而是藏在每一个人、每一件小事里的“解决问题的能力”。

当一个基层民警能用三年时间造出救命神器,当一个“门外汉”能打败全球设计高手时,我们更该明白:

人人都可以是设计师。

只要你敢于发现问题,敢于寻找答案,哪怕是最微小的改进,也可能改变无数人的命运。

设计,不只是专业的舞台,它是生活的日常。

而每一个愿意动手、动脑、动心的人,都是这个世界的“潜在设计师”。

我们相信,有了金芦苇工业设计奖这个国际舞台的助力,有了组委会一系列推动落地的举措加持,有了社会各界对“实用设计”的关注与支持,“天舟勇士 1 號”救生圈走向量产、守护更多生命的那一天,真的不远了。

愿每一个为解决问题而动手的人,都能被看见、被支持、被成就。

愿每一个好设计,都能落地生根,成为现实中的“救命稻草”。

文章视频和图片,由金芦苇工业设计奖组委会和受访者提供。

来源:设计癖